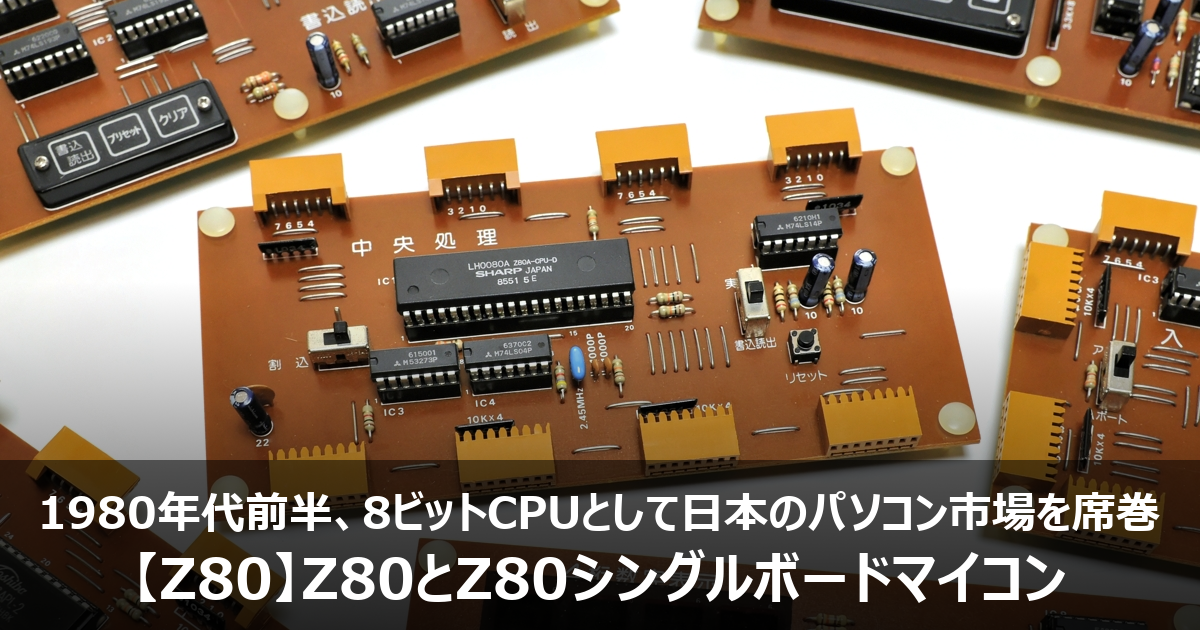

【Z80】Z80とZ80シングルボードマイコン

1980年代前半、8ビットCPUとして日本のパソコン市場を席巻していたZ80と、学習用のZ80シングルボードマイクロコンピューター(Z80シングルボードマイコン)を紹介します。

1.Z80

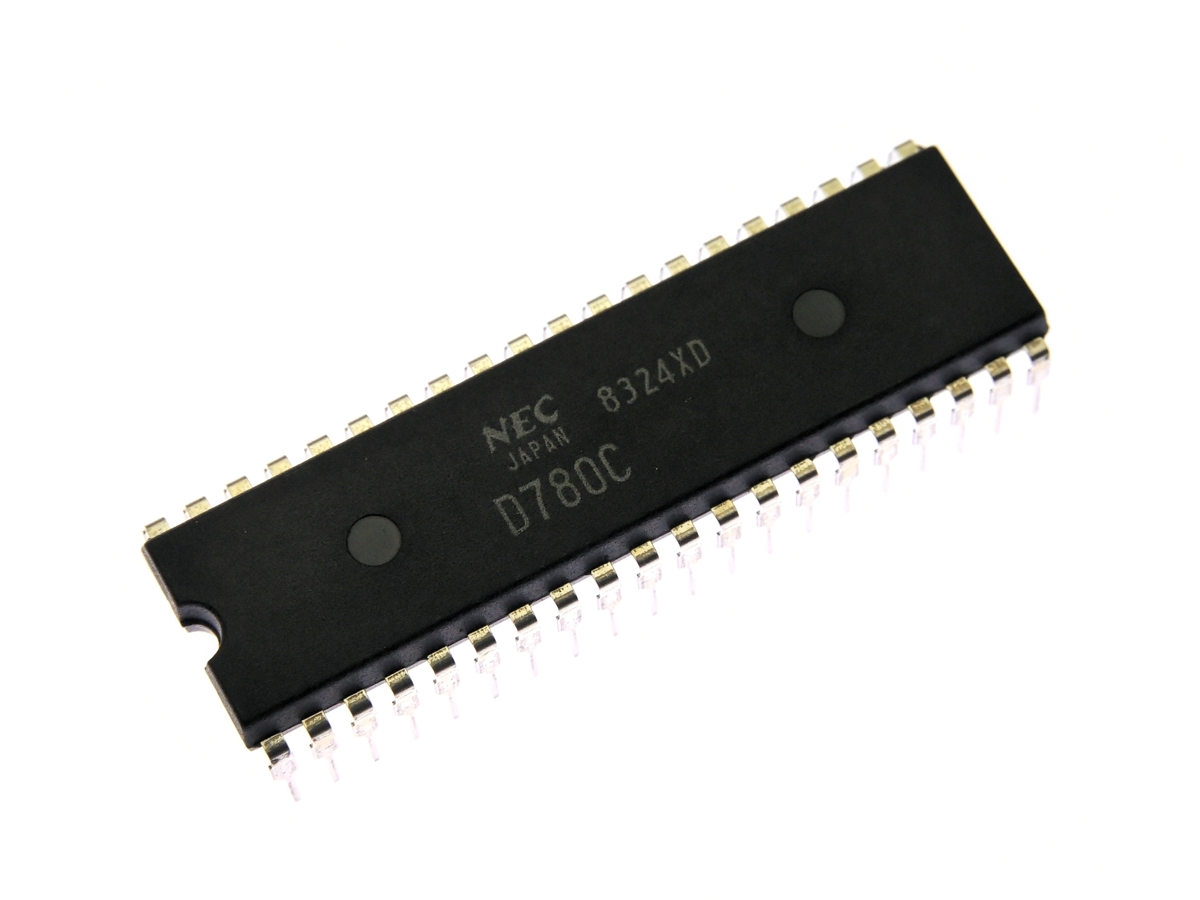

8ビットCPU「Z80」

Z80(ぜっとはちまる・ぜっぱち)は、1976年7月、ザイログ(Zilog)によって発表された8ビットCPUです。それまで8ビットCPUの主流だった8080A(インテル)のアーキテクチャを意識しつつ、単相クロックや単一電源(+5V)方式の採用・割り込み機能の充実などにより、利便性を高めました。Z80は、8080Aの全命令に機械語レベルで互換性があり、さらに独自の命令を加えて拡張したものになっています。つまり、Z80は、利用者にとって8080Aが不便だと感じる点を改善して、より高度な機能を持たせたものと言えます。

なお、Z80のパッケージは、8080Aと同じくDIP(Dual In-line Package)の40ピンですが、ピンの配置には互換性がありません。

8080Aのクロックは+9Vの二相、電源は+5V・-5V・+12Vの3種類が必要でした。

発表当初、約8,200個のトランジスタがNMOSプロセスにより集積されており、その最大動作クロック周波数は2.5MHz(Z80)でした。その後、4MHz(Z80A)がリリースされ、6MHz(Z80B)・8MHz(Z80E/Z80H)と続きました。

また、低消費電力で高速化が期待できるCMOSプロセスによるZ80も製造され、その最大動作クロック周波数は6.17MHz(Z84C0006)・8MHz(Z84C0008)・10MHz(Z84C0010)・20MHz(Z84C0020)です。これらは、現在でも購入することができます。

日本国内では、1970年代後半から80年代半ばにかけて、パーソナルコンピューター(SHARP MZシリーズ/X1シリーズ・NEC PC-8801シリーズ・MSXなど)やさまざまな機器の制御用CPUとして採用され、多くのメーカーがZ80のセカンドソースや互換品を製造していました。

以下は、1980年代に発行された書籍からの引用です。まさに、Z80が8ビットCPUとして当時を席巻していたことが伝わってきます。

総合的に、Z-80は8ビットのプロセッサーとしては、いまのところ最上位の機能を持ち、将来もこれに代わるものは必要とされないだろうとさえ言われています。もっと高機能が望まれるときは、CPUを複数にして分散処理をするか、16ビット以上の機能を使用するほうが、8ビット・プロセッサーにさらに高度な機能を要求するより自然な流れではないでしょうか。

[オーム社・1981年発行]図解 マイクロコンピュータ Z-80の使い方 (p.8)

8ビットのマイクロプロセッサでもっとも多用されているといわれるZ80 CPUは、命令も豊富で、しかも非常に強力な命令を持っています。

[CQ出版社・1982年発行]マイコンピュータ No.7 Z80アセンブラ言語入門 (p.14)

1974年、衝撃的なデビューをしたZ80 CPUは強力で、またたくまに8080に取って替わった・・・といっても過言ではありません。

[CQ出版社・1983年発行]マイコンピュータ No.8 続・インターフェースLSIの研究 (p.2)

8ビットのマイクロプロセッサの中で最もよく使われているのがZ-80である。

[学献社・1984年発行]Z-80プログラミング演習 (はしがき)

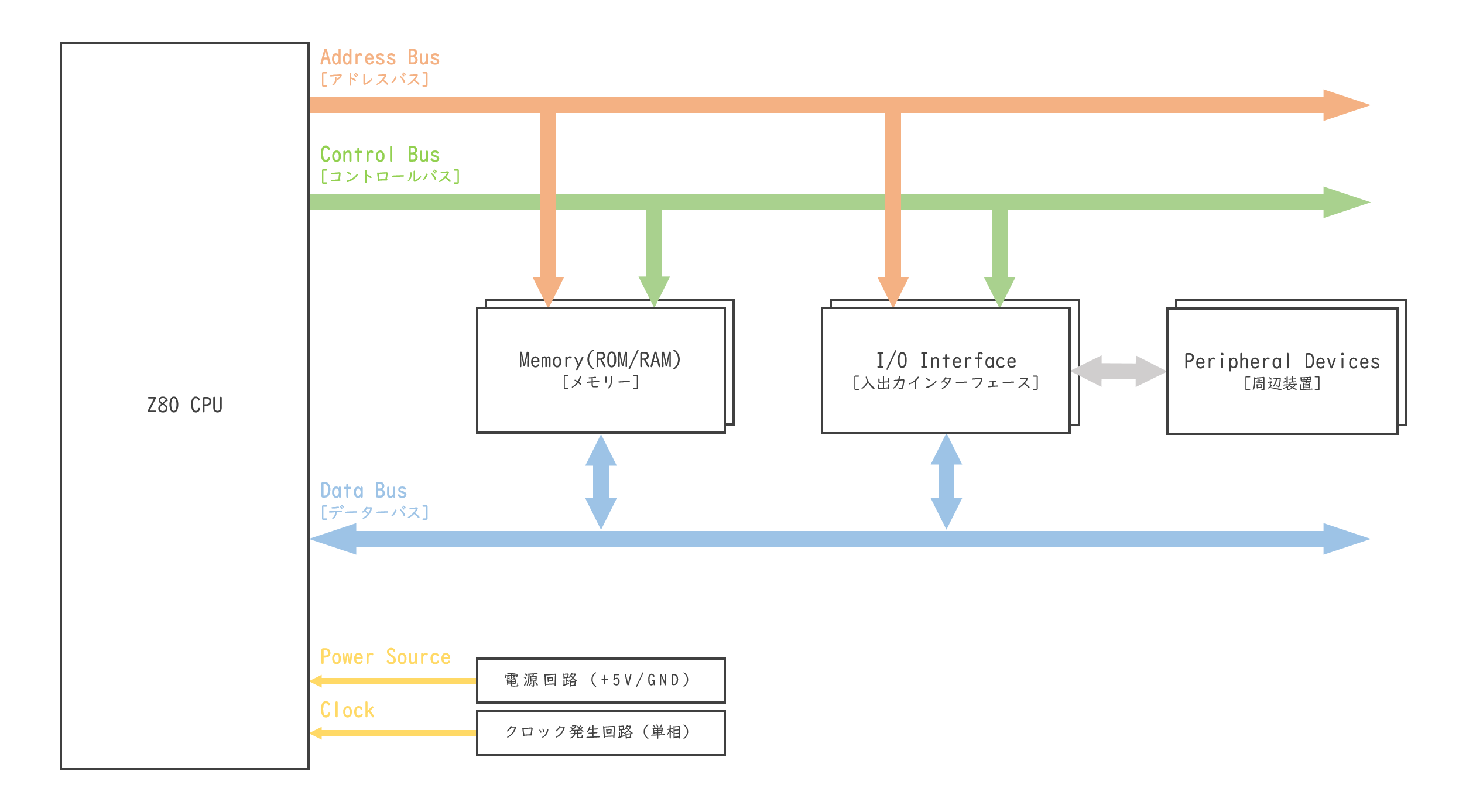

Z80によるマイクロコンピューターの基本構成

CPU(中央処理装置)であるZ80は、メモリー内に格納されたプログラム(機械語)をひとつずつ読み取り解析することで、演算(算術・論理)やデーターの読み書き(入出力)などの動作を行います。しかしながら、Z80は、プログラムやデーターを格納する「メモリー」や周辺装置を接続する「入出力インターフェース」を内部に持ちません。

そこで、Z80でマイクロコンピューターを構成するには、外部にメモリーや入出力インターフェース用のLSIを用意して、Z80と複数の信号線で電気的に接続します。以下は、Z80によるマイクロコンピューターの基本構成です。

Z80とメモリー、および入出力インターフェースを接続する信号線には「アドレスバス(Address Bus)」「データーバス(Data Bus)」「コントロールバス(Control Bus)」の3種類があります。「バス」とは、複数の信号線の束を表す言葉で、Z80の場合、アドレスバス16本・データーバス8本・コントロールバス13本で構成されています。ただし、図1-3の基本構成でメモリーや入出力インタフェースを制御する主なコントロールバスは4本です。ちなみに、これらのバス37本(16本+13本+8本)・電源2本(+5V/GND)・クロック1本を加えると40本となり、Z80のピン数と一致します。

それぞれのバスの詳しい内容は「【Z80】Z80の外観とピンの役割」をご覧ください。

2.Z80シングルボードマイクロコンピューター

Z80シングルボードマイクロコンピューター

当時、Z80を使ってコンピューターの仕組みや機械語によるプログラミング、周辺装置の制御に必要なノウハウを学習するために、学習用のZ80シングルボードマイクロコンピューター(以下、Z80シングルボードマイコン)が販売されていました。

Z80シングルボードマイクロコンピューターとは、Z80 CPUとメモリー(ROM/RAM)や入出力インターフェース(シリアル/パラレル)・入力用キー(0~9/A~F/ファンクション)・表示用7セグメントLED(4桁~8桁)などが1枚、またはモジュール化された複数の基板上に実装されたものです。

メモリー(ROM)内に、あらかじめモニターと呼ばれるプログラムが格納され、モニタープログラムによって、キーの読み込みや表示用7セグメントLEDへの表示、メモリー(RAM)内へ書き込みなどを行うものもありました。

学習用のZ80シングルボードマイコンには、解説本や回路図がセットになっていました。解説本は、電子部品・半導体デバイス・デジタル回路などの基礎から始まり、Z80の基本回路・機械語によるプログラミング・周辺装置の制御といった流れで構成されており、初学者にハードウェアとソフトウェアの基礎を身につけてもらおうという強い想いが感じられるものでした。当時、新人研修や技術者養成の一環として採用していた企業もあったのではないでしょうか。

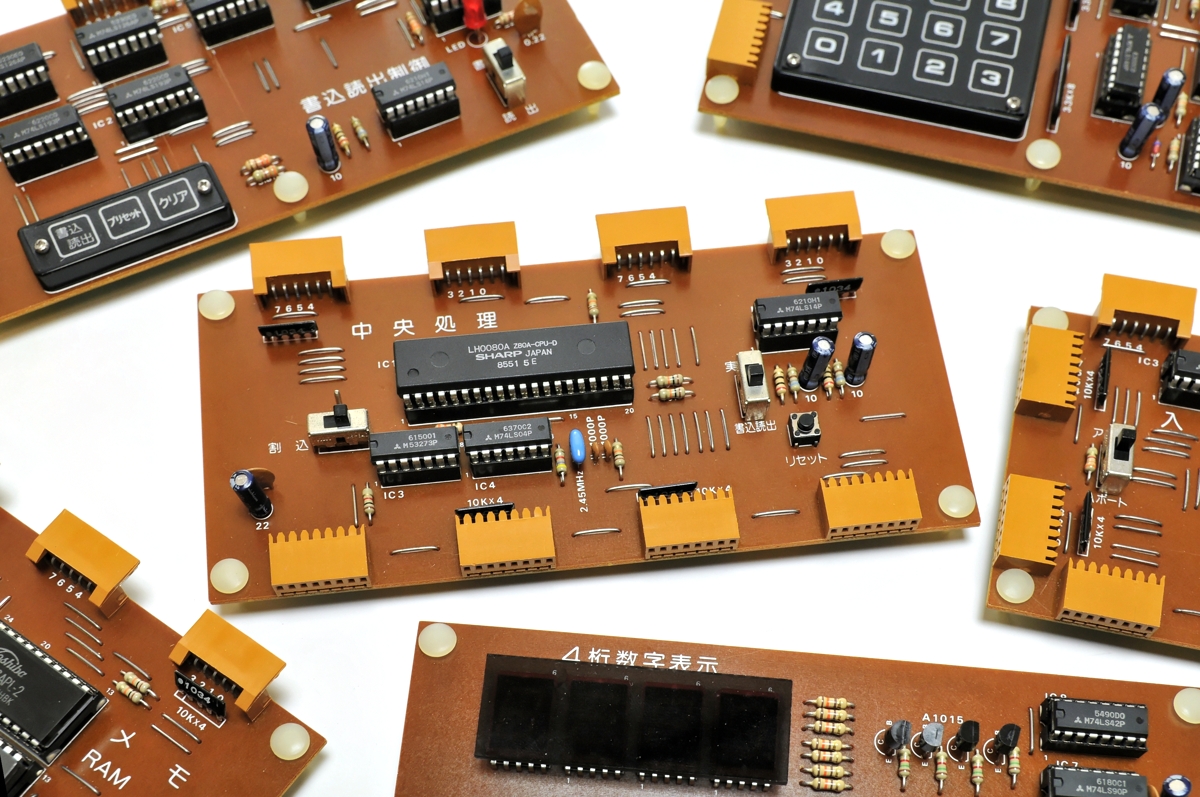

PZ-80シリーズ

学習用のZ80シングルボードマイコンとして、当時(1982年)、太平洋工業株式会社から販売されていたのが、モジュール方式の「PZ-80シリーズ」です。

PZ-80シリーズは「中央処理(Z80 CPU)」「メモリー」「命令変換(入力用キー)」「書込読出制御」「4桁数字表示(表示用7セグメントLED)」「入出力(入出力インターフェース)」の6つの機能ごとにモジュール化され、これらを組み合わせることでマイクロコンピューターを構成します。

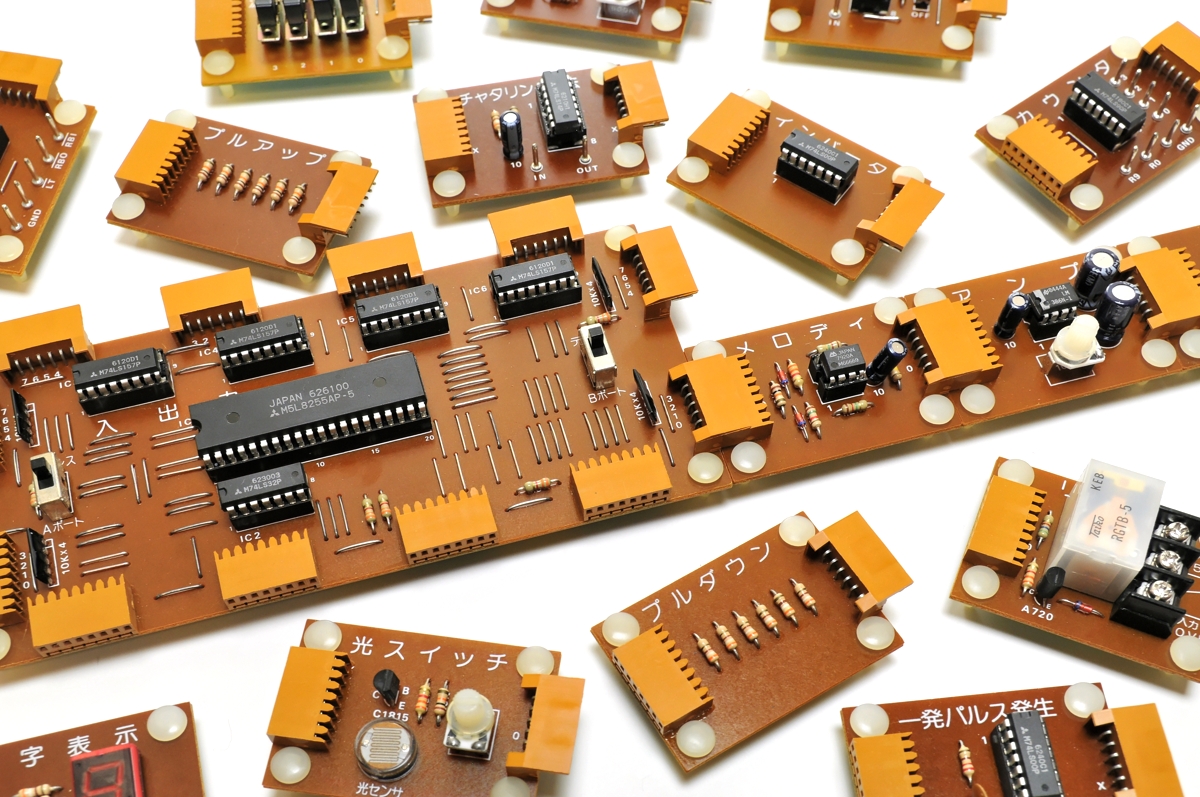

また「リレー」「ブザー」「音スイッチ」「メロディ」「アンプ」「スピーカー」「エンコーダー付きDCモーター」「インバーター」「プルアップ」「プルダウン」「チャタリング除去」など、さまざまな電子工作モジュールが付属していました。これらのモジュールを使って、電子回路のノウハウが学習できるのはもちろん、前出の入出力(入出力インターフェース)モジュールに接続することで、Z80から周辺装置として制御することができました。

PZ-80シリーズの解説本

このPZ-80シリーズの解説本が「機械に知力をつける制御用マイコン 初歩から応用まで」です。1982年に初版が発行された後、1986年に第2版となり、現在も販売されているとても息の長い解説本です。

本書は、基礎編・実践編・応用編の3部構成で、基礎編では、マイクロコンピューター(本書ではマイコンシステムと読んでいる)を理解するためのディジタル回路について、その動作原理などが詳しく解説されています。

実践編では、マイクロコンピューターを構成する6つのモジュール「中央処理」「メモリー」「命令変換」「書込読出制御」「4桁数字表示」「入出力」の回路と、機械語によるプログラミングについて詳しく解説されています。

応用編では、具体的な実用例を例題に挙げながら、その回路とプログラムを紹介。マイクロコンピューターによる周辺装置の制御方法について、応用力が身につく内容となっています。

機械に知力をつける制御用マイコン 初歩から応用まで

- 基礎編

- 第1章 マイクロコンピュータの動作のしくみ

- 第2章 手はじめに学ぶ電源回路

- 第3章 ディジタル回路はHとLの世界

- 第4章 波形スイッチと押しボタンスイッチ

- 第5章 ディジタルIC

- 第6章 プルアップとプルダウン

- 第7章 LEDの点灯ノウハウ

- 第8章 何かと便利な発信回路

- 第9章 半導体スイッチ

- 第10章 パルスのカウント

- 第11章 2進数の10進数変換

- 第12章 16進数の2進数変換

- 第13章 データのラッチ

- 第14章 T-FF

- 第15章 メモリのはたらきと使いかた

- 第16章 プリセットカウンタ

- 実践編

- 第1章 命令変換

- 第2章 アドレスとデータの表示

- 第3章 プログラムの書込読出制御

- 第4章 2K ROM+2K RAMメモリ回路

- 第5章 Z80中央処理回路

- 第6章 8255入出力回路

- 第7章 マイコンシステムの使いかた

- 第8章 機械語プログラムの作成手順

- 第9章 Z80 CPUの命令と使いかた

- 第10章 マイコンシステムの開発技法

- 応用編

- 第1章 音楽の自動演奏

- 第2章 マイコン制御カウンタ

- 第3章 ソフトで実現するリレーの自己保持回路

- 第4章 指定回数ブザーON

- 第5章 7セグメントLEDによる記号表示

- 第6章 音声によるON、OFF制御

- 第7章 DCモーターの回転制御

- 第8章 ディジタル温度計

- 第9章 ディジタル時計

- 第10章 制御用マイコン実用化のヒント

- 付録

- 1.Z80命令一覧表

- 2.Z80 CPU記号語←→機械語対照表

最後に、ページの一部を引用させていただき、本書の雰囲気をお伝えします。全編にわたって、回路図と動作原理が詳解されており、PZ-80シリーズの実機を持っていなくても、紙面だけで十分学習できる内容となっています。今でも、おすすめの良書です。

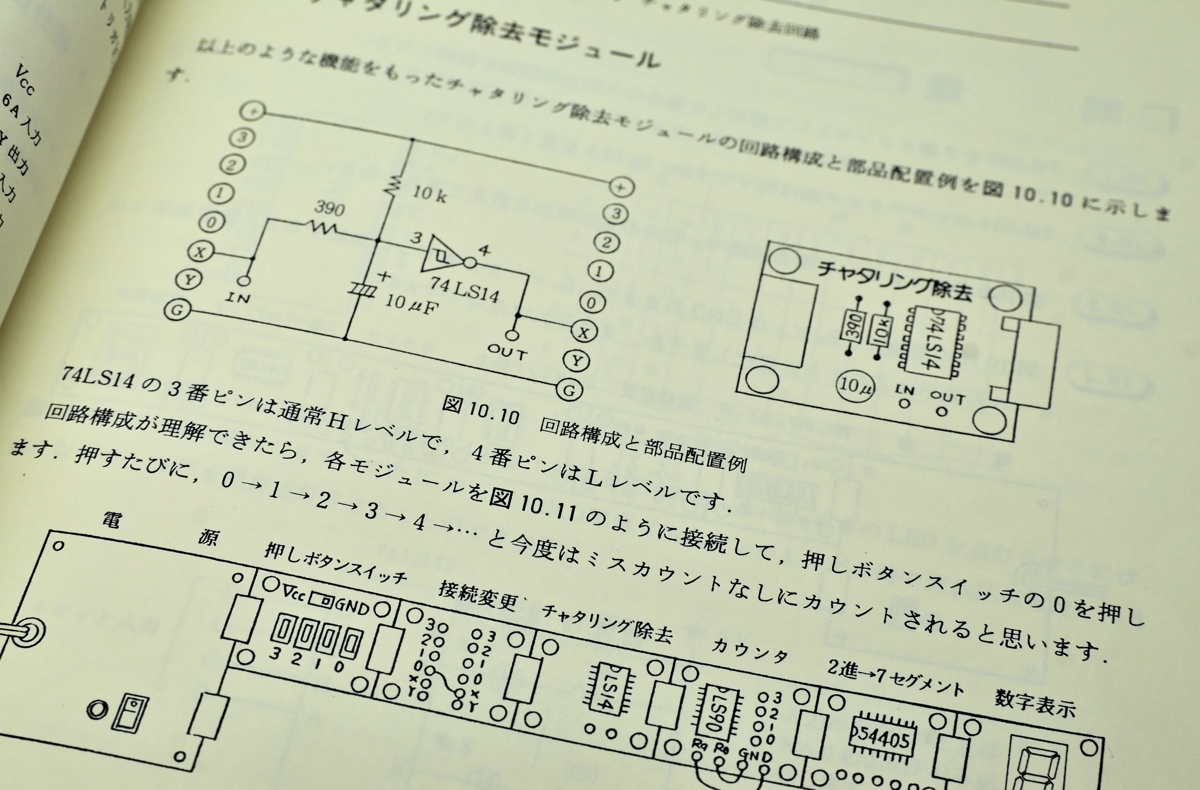

基礎編 第10章 パルスのカウント「10.6 チャタリング除去モジュール」より

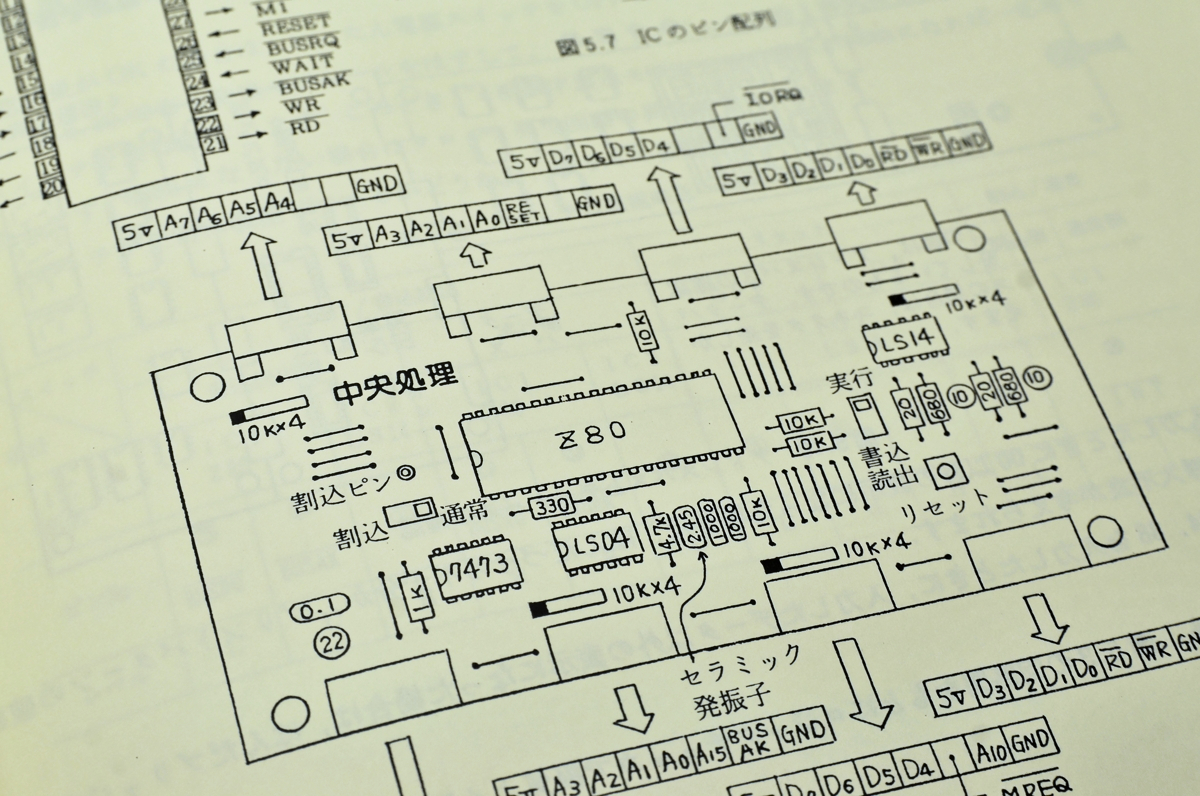

実践編 第5章 Z80中央処理回路「5.4 中央処理モジュールの製作」より

機械に知力をつける制御用マイコン 初歩から応用まで