micro:bitではじめるプログラミング[第3版]

micro:bitではじめるプログラミング[第3版]親子で学べるプログラミングとエレクトロニクス(スイッチエデュケーション編集部 著、オライリージャパン)を紹介します。

書籍発行後に更新された情報は本書の補足情報から確認することができます。アイコンの位置やプログラムをダウンロードして書き込む手順などが変更になっています。

micro:bitではじめるプログラミング[第3版]

micro:bitを使って、はじめてプログラミングや電子工作をする人でも、楽しく学ぶことができる一冊として定評のある「micro:bitではじめるプログラミング」が第3版になりました。

micro:bitではじめるプログラミング 第3版-親子で学べるプログラミングとエレクトロニクス

- 出版社

- オライリージャパン

- 著者

- スイッチエデュケーション編集部

- 発売日

- 2021/7/27

新しいバージョンであるmicro:bit V2への完全対応や工作例が増えたほか、小学校の先生による「micro:bitで自由研究」も収録、話題のAIプログラミングにも挑戦しています。ページ数は、第2版の192ページから大幅に増え、第3版では248ページとなりました。全編フルカラーの見やすさはそのままです。

本書の想定読者

サブタイトルに「親子で学べるプログラミングとエレクトロニクス」とあるように、親子でプログラミングや電子工作をはじめるのに最適な一冊となっています。

この本は、プログラミングに興味を持ちはじめた小学校高学年~中学生くらいのお子さん、またプログラミング教育やSTEM教育に関心をお持ちの親御さんが、親子でいっしょにプログラミングをはじめて学ぶのに最適な本です。

micro:bitではじめるプログラミング[第3版]p.007

目次

本書の目次を見てみましょう。micro:bitの基本から始まり、各機能のプログラミングがていねいに解説されています。慣れてくると、作品を作ったり、モジュールを使った機能の拡張などでステップアップできるようになっています。5章では、小学校の先生による「micro:bitで自由研究」の例が掲載されています。夏休みの自由研究にぴったりですね。

micro:bitではじめるプログラミング[第3版]p.004-005

- はじめに

- 本書について

- 1章 micro:bitの基本を知ろう

- 1-1 micro:bitってなんだろう?

- 1-2 micro:bitの各部の説明

- 1-3 micro:bitを使う準備をしよう

- 1-4 micro:bitでプログラミング

- 2章 micro:bitの機能を知ろう

- 2-1 [使う機能]ボタンスイッチ ボタンを使ってみよう

- 2-2 [使う機能]スピーカー スピーカーを使ってみよう

- 2-3 [使う機能]マイク マイクを使ってみよう

- 2-4 [使う機能]温度センサー 温度センサーを使ってみよう

- 2-5 [使う機能]光センサー 光センサーを使ってみよう

- 2-6 [使う機能]加速度センサー 加速度センサーを使ってみよう

- 2-7 [使う機能]タッチセンサー(ロゴマーク) タッチセンサーを使ってみよう

- 2-8 [使う機能]地磁気センサー 地磁気センサーを使ってみよう

- 2-9 [使う機能]無線通信機能 無線通信機能を使ってみよう

- 3章 micro:bitで作品を作ろう

- 3-1 宝箱警報器を作ろう

- 3-2 呼び出しチャイムを作ろう

- 3-3 リアクションゲームを作ろう

- 4章 micro:bitの機能を拡張しよう

- 4-1 ワークショップモジュールでmicro:bitの機能を拡張しよう

- 4-2 ワークショップモジュールに接続するパーツについて

- 4-3[使うモジュール]ワークショップモジュール、サーボモーター、回転サーボモーター

射的ゲームを作ろう- 4-4[使うモジュール]ワークショップモジュール、回転サーボモーター

二度寝防止目覚まし時計を作ろう- 4-5[使うモジュール]ワークショップモジュール、接触位置センサー、フォトリフレクター

バイオリンを作ろう- 4-6[使うモジュール]ワークショップモジュール、LEDボード(サークル型)

ルーレットゲームを作ろう- 4-7[使うモジュール]ワークショップモジュール、サーボモーター

旗あげロボットを作ろう- 5章 micro:bitで自由研究

- [研究その1]micro:bitで電気の「もったいない」をなくそう

[教えてくれる先生]埼玉県川越市立新宿小学校 鈴谷 大輔 先生- [研究その2]手作りスピーカーとmicro:bitで音楽プレーヤーを作ろう

[教えてくれる先生]宮城県登米市立佐沼小学校 金 洋太 先生- [研究その3]目が不自由な人のためにmicro:bitでできることをやろう

[教えてくれる先生]宮城県登米市立佐沼小学校 金 洋太 先生- 付録 ブロックリファレンス

- 基本ブロック/入力ブロック/音楽ブロック/LEDブロック/無線ブロック/ループブロック/論理ブロック/変数ブロック/計算ブロック/高度なブロック

また、プログラミングソフト(MakeCode for micro:bit)のテクニックや、スマートフォンやタブレットでのプログラミング方法、AIプログラミングなどコラムも充実しています。

micro:bitではじめるプログラミング[第3版]p.006

- プログラミングソフト使いこなしテクニック

- 一度作業を保存して、あとで再開するには

- プロジェクトを削除するには

- いらないブロックを消すには…ドラッグ&ドロップで削除

- プログラミングがまちがっていると…ブロックはつながらない

- ブロックが見つからないときは…「その他」の中にかくれていることも

- LEDは座標でも指定できる

- 使いこなそう! 条件判断

- とっても便利! 無線通信

- どうして「点灯 x 0 y 0」ブロックを使ったの?

- 変数をマスターしよう

- 関数でプログラムをすっきりさせよう

- もっと知りたい!

- スマートフォンやタブレットでプログラムを作るには

- micro:bitを終了するときは

- micro:bitを単独で動かすには

- LEDは光っているのにどうして光センサーになるの?

- 人工知能とは?

- Teachable Machineとは?

- Scratchとは?

- Scratchとmicro:bitをつなげるには

- 少ない音声データ数でも効率よく学習できる仕組み

- 必要なものの入手先、便利なウェブサイト

紙面をちょっとだけ紹介

第2版で、二色刷から全編フルカラーになった紙面はそのまま。micro:bitはもちろん、拡張モジュールの細かなところまでわかりやすくなっています。色が確認できるので、コードの配線ミスが減りますね。

埼玉県川越市立新宿小学校 鈴谷(すずや)先生による自由研究。電気の「もったいない」をなくせないかな?という問いかけに、micro:bitで応えます。このほかに、宮城県登米市立佐沼小学校 金(こん)先生による自由研究が二つ掲載されています。

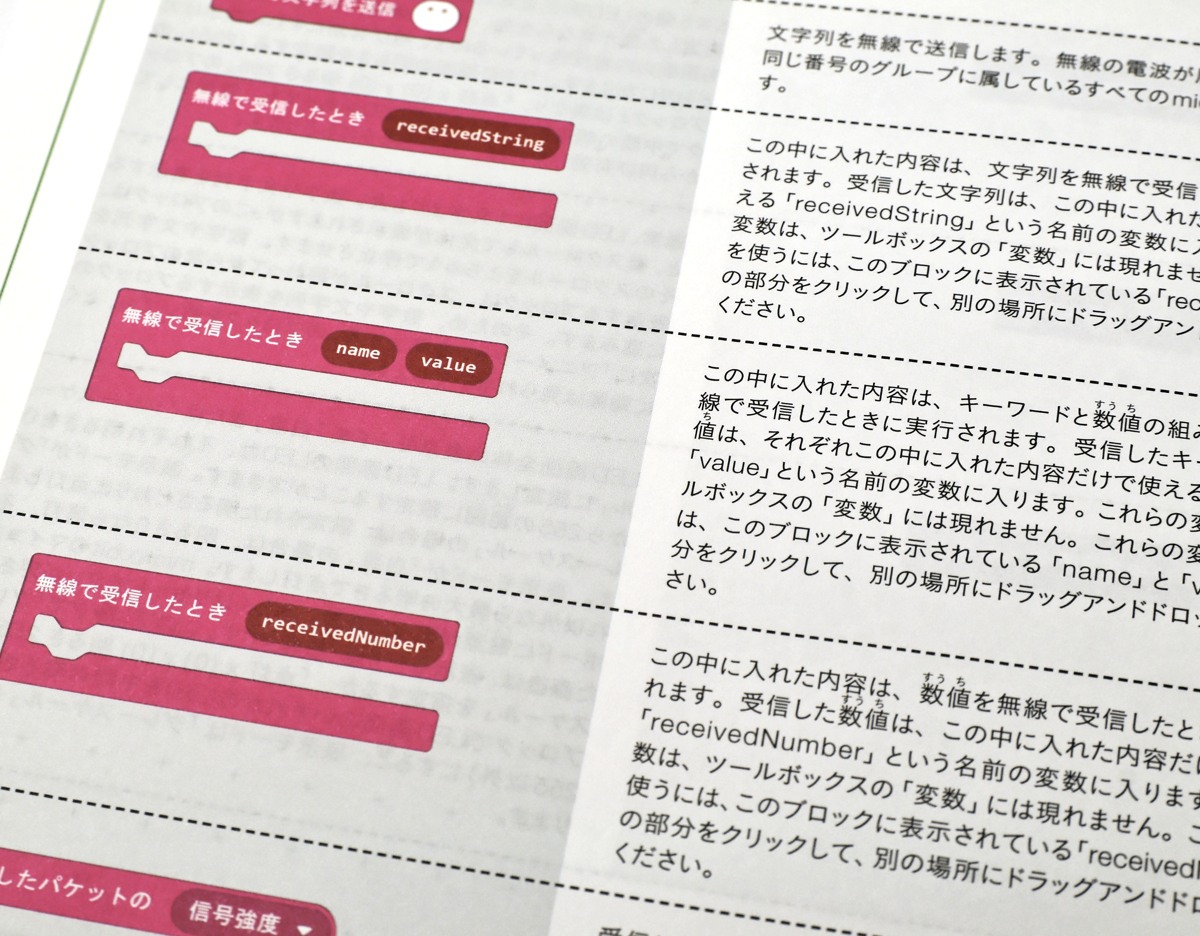

ブロックリファレンスでは、プログラミングソフトで使えるブロックが詳細に解説されています。本書で使われているブロックはもちろん、高度なブロックも収録されているので、読み終わった後でもプログラミングに役立つこと間違いなし。必携の一冊です。

書籍発行後に更新された情報は本書の補足情報から確認することができます。アイコンの位置やプログラムをダウンロードして書き込む手順などが変更になっています。

おすすめ品

micro:bitではじめるプログラミング 第3版-親子で学べるプログラミングとエレクトロニクス

- 出版社

- オライリージャパン

- 著者

- スイッチエデュケーション編集部

- 発売日

- 2021/7/27

![図16-1.micro:bitではじめるプログラミング[第3版]](/micro-bit/images/books/487311957X/487311957X-01.jpg)